在如火如荼的乡村振兴浪潮中,温柔而坚韧的“她”力量不容忽视。

她们长期扎根乡村,在田间地头挥洒着自己的汗水与青春;她们无私奉献、不惧挑战、执着坚守,始终以巾帼之智,诠释着最美的中国女性力量。

春风如你,熠熠芳华。在乡村振兴的道路上,无数个“她”,值得被看见。

3月8日,在这个独属于女性的节日里,长江日报记者聚焦默默耕耘在武汉乡村振兴第一线的女性,记录她们的故事,传递她们的声音,以此致敬乡村振兴中不可或缺的“她”力量。

村支书方杰:为村民办好“身边小事”

一年之计在于春。作为江夏区舒安街道田铺村的党支部书记,方杰最近正和村“两委”成员一起走访村民和村里的企业,收集相关建议。

39岁的方杰是土生土长的舒安人,原先只是村里党员,自主创业过,也在家门口打过工,因为热心快肠,很受乡亲们欢迎。2021年,想为家乡多做些事的方杰参与了村党组织换届选举,在大家的支持下走上了村支书岗位。这两年,她带领村“两委”抓党建办实事,不断改善村湾环境,引进产业项目,让村湾变了样。

工作中的方杰

倾听民生改善村湾环境

走进田铺村,经过硬化的路面干干净净,直通每家每户。不少村民在家门口种了花草,把门前庭院收拾得格外漂亮。“原来村里没有像样的路,现在路修好了,太阳能路灯也装了,还专门修了水稻晒场,方书记的功劳最大!”村民王先财说。

工作中的方杰(左)

“能不能干好事,关键看班子。”方杰认为,要把村湾发展好,首要任务就是把领导团队建设好,为此,她上任后,特别注重以党建为引领,打造履职为民的村“两委”团队。

“我们每周固定时间组织党员干部学习中央、省、市、区精神。”方杰说,通过党建活动和村民代表大会,村领导班子成员每年都要签订年度履职承诺书,每人认领一项重点任务,年底结硬账。上任头一年,方杰认领的重点任务就是村湾环境综合整治。

经过走访,方杰发现,大家反映最集中的问题便是村湾道路差、缺少路灯、水稻无晒场等。针对这些问题,方杰和村“两委”不断打磨村湾环境整治及基础设施提升方案,并向上级部门争取资金支持。经过努力,如今,田铺村已经修通进村的主干道,村湾内部水泥路维修改善1560米,拆除老旧旱厕及乱搭乱建,新建公共厕所,还建了污水处理系统。去年,村里同步开展美好环境与幸福生活共同缔造活动,在方杰的主导下,村民主动参与到村湾环境建设中来,村容村貌显著提升。

方杰(左)与村民进行交流

村民家门口增收有干劲

“改善村湾环境,不仅让田铺村更宜居,也带来了产业发展机遇。”方杰说,围绕特色农业发展思路,2022年初,村里计划对6个自然村湾1320亩农田进行高标准改造建设,并邀约相关企业到村考察。

“我们村是传统水稻、玉米、红薯种植村,种植基础好、经验足。”每次客商到村,方杰都会“吆喝”推介村湾优势,向企业承诺当好“金牌店小二”。终于,2022年6月,武汉沐风园稻田农文公司签约落户田铺村,计划在这里打造集农业、文化、乡村游为一体的乡村综合发展项目。去年5月,村“两委”又引进湖北佳裕农业,流转包括田铺村郝家湾等5个自然湾的1000余亩土地,种植油菜、大豆等农作物,提高农产品附加值。

方杰(左)走访村民

目前,成功引进的产业每年可为村集体增收30万元,带动300余名村民就业增收。

“在村里,群众的支持是办成事情的关键。”方杰说,基层工作具体细微、琐碎复杂,村干部只有把村民小事、村湾发展真正放在心上,才能赢得民心,凝聚更多力量,实现乡村全面振兴。

“西瓜博士”汤谧:春播时节成天蹲守在试验田里

3月正是春播的日子,武汉市农业科学院作物研究所党总支委员、西甜瓜研究室主任汤谧,成天蹲守在试验田里:“今年我们杂交组合了上百个品种,马上都要播下去,这几天很关键,我们研究室所有的人都在田间地头。”

汤谧在试验田中

再累再难都会坚持,只为西瓜更甜

一周前,汤谧刚从海南三亚的南繁基地回到武汉。每年11月,海南基地开始播种,在播种和授粉的关键时间点,都需要科研人员自己进行操作,这段时间,汤谧走路都是小跑着,所有的行动都凝结成一个字——“快”。

授粉前,需要给小花戴上隔离夹,俗称“戴帽”。“戴帽”的小花,才能避免自然开放后因昆虫或气流导致的串粉,保证品种的纯度。戴好帽的小花,第二天就要做自交或杂交操作,这是配置组合的关键核心操作,必须亲力亲为。实验品种越多,这个任务就越重。白天做不完,晚上打着手电筒做。两只手都要进行操作,照明的手电筒只能咬在嘴里。

汤谧在试验田中

“最难的不是这个季节,是8月秋瓜授粉的时候。那时候棚里温度高达40℃,在里面一待就是一天,全身上下像被水洗过。所以我们女科研工作者,从来不化妆,再热都得穿全套防晒服。”汤谧说。

汤谧最敬佩的人就是她的老师——“西瓜院士”吴明珠。“老师70多岁的时候,依旧每天拿个小镊子在田间地头穿梭做实验。我希望我70岁时,也能依旧保持对科研的热情。”

披星戴月科技服务,给种植户吃定心丸

除了做科研,汤谧还有一部分工作是进行科技服务,服务对象不仅是武汉的西甜瓜种植户,还包括江汉平原几个大型西甜瓜产区。

今年2月的雨雪冰冻天气,让西甜瓜的定植时间推迟了,“不少种植户心里打鼓,担心定植晚了会影响头茬的上市时间,我们各个基地跑一跑,指导种植户救灾、定植”。

晚上加班工作,两只手都要进行操作,照明的手电筒只能咬在嘴里。

今年,在蔡甸育苗中心,武汉市农科院选育的“武农8号”一共育了14万株苗,仍供不应求,“没想到这么俏销,这也是我们多年来积极做品种推广、全心全意服务种植户的成果”。

种植西甜瓜,最怕春季天气阴晴不定、气温忽高忽低,这会造成西甜瓜的病害增多,坐果不理想,上市期推迟。这时候的农业专家就是救火队员,早上去江夏,中午去蔡甸,下午还要赶去石首,早到一秒,就早一秒给种植户吃下定心丸,所以汤谧总希望自己能跑得更快一点。

当然,汤谧也有“私心”,跑得快点就能早点回家。回到家的她,不再是女博士、技术员,只是普通的女儿、妻子、妈妈。

2020年5月,汤谧的父亲因脑出血瘫痪,那段时间,她尽量保持每天回家,和妈妈、姐姐换班照顾父亲。“作为女性,身兼多职,尽量兼顾吧。”汤谧感慨地说。

“三八”国际妇女节,按规定汤谧可以休息半天,但她笑着说,做农业科研的人,抢农时顾不上过节,“白天做授粉实验,晚上回家照顾父亲。应该会买上一束花,和妈妈、姐姐一起吃顿温馨的晚餐吧”。

新农人张思敏:扎根乡村10年种植可溯源果蔬

养鱼不换水、种菜不施肥。3月6日,在位于江夏区梁子湖南岸的未来家园鱼菜共生陆基养殖馆,张思敏带领工作人员一起查看草莓生长情况。“从2015年进入公司,我一直思考如何让市民吃到能溯源的蔬果。”张思敏兴奋地说,经过2年筹建,鱼菜共生陆基养殖馆今年5月将面向社会开放,为市民提供更绿色、更健康的蔬果。

张思敏(右)与员工进行交流

张思敏是湖北未来家园高科技农业股份有限公司(以下简称未来家园)副总经理、妇联主席。1989年出生的她,凭着一股子对农业的热爱,自海外留学回国后,放弃高薪工作,扎根乡村,走上了新型职业农民之路。如今,她带领公司推进三产融合,帮助200多名乡村妇女家门口就业增收。

绿色种植,打造更健康的农业品牌

张思敏大学读的品牌专业,因此,一进公司,她就定下“小目标”——打造更绿色、更快乐、更健康的农业品牌。

张思敏回忆说,最初,她带领大家一起建蔬果大棚,丰富果蔬品类。之后引入新技术,通过生态种植理念,升级果蔬品质。

张思敏(右)与员工进行交流

猕猴桃是未来家园种植量最大的水果。在种植基地里,3900亩箱式猕猴桃排列整齐,看上去颇为壮观。“我们引进国际前沿箱式种植技术,每亩地建16个种植箱,每个箱种植猕猴桃2株,每株挂果30颗,每个水果一品一码,可追溯水果从种植管理到生长、采摘、流通的全环节物联网管控,保证每一颗猕猴桃都汁多味甜。”张思敏说。

2022年,未来家园计划筹建鱼菜共生陆基养殖馆,张思敏将全部精力都投入了进去。张思敏介绍,养殖馆占地1万多平方米,利用梁子湖的地下水经过系统过滤后,送到99个养鱼桶、养虾桶,再通过生态过滤系统,输送到立体草莓培养管道。养殖馆里的草莓通过全自动蔬菜水培技术、悬挂式温室技术种植,循环处理过的鱼粪、虾粪,通过微生物自然发酵技术为草莓生长提供营养。同时,养殖馆内自动控温、控湿、控溶氧度等数字化管理系统,为草莓提供良好的生长环境。这样种植的草莓植株病害很少,进入花期后也无需再用药,更加绿色健康。

送岗纾困,助乡村妇女家门口就业增收

扎根乡村,自然要反哺村民。在张思敏的建议下,未来家园优先招聘当地妇女,帮助当地困难女性、女性家庭成员培训上岗再就业。

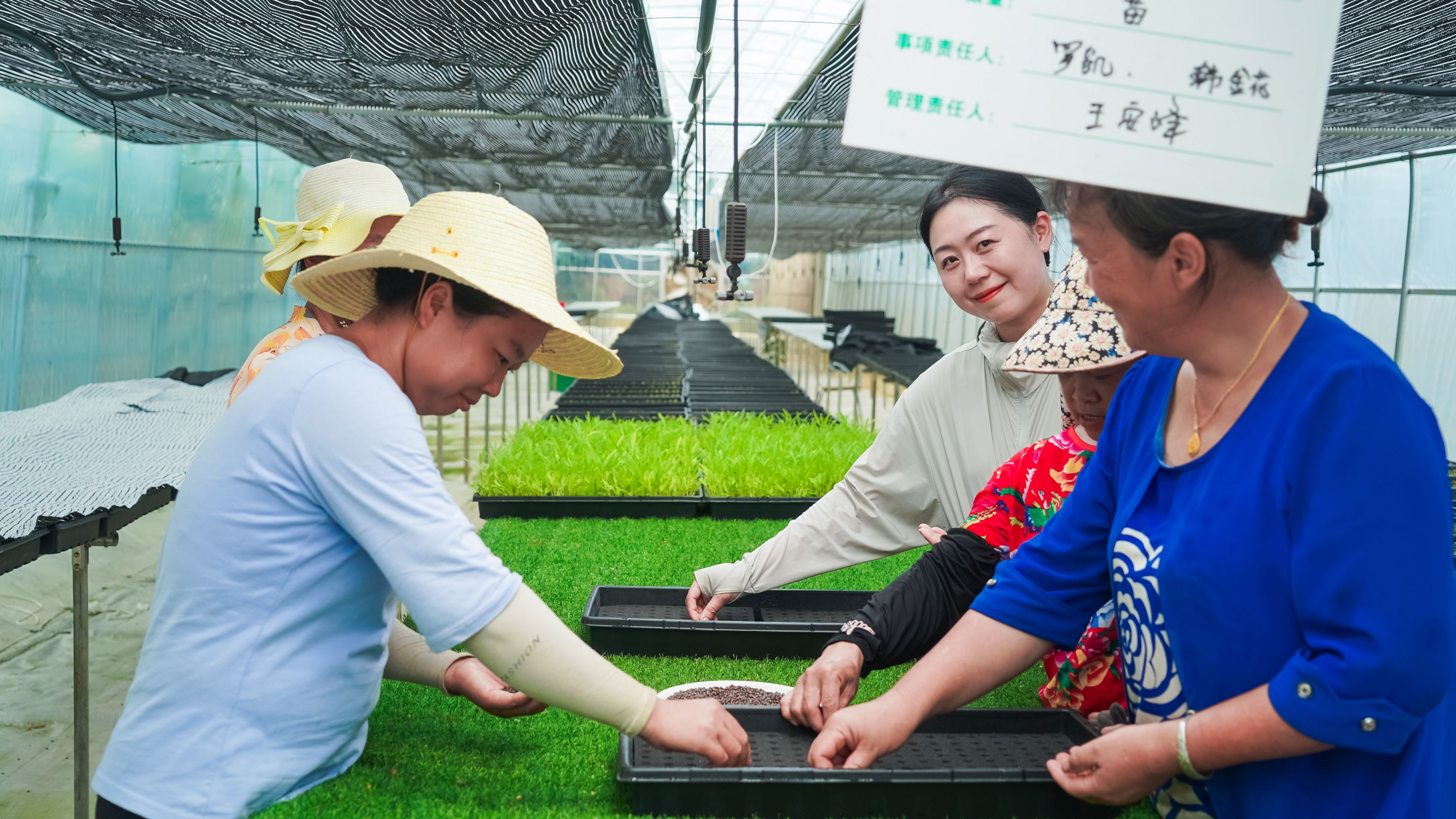

张思敏(左三)和工作人员一起进行水培菜育苗

“以前我们两口子在武汉打零工,老人和孩子留守,一家人聚少离多。如今家门口有了农业企业,我回来种植果树,丈夫在公司从事园区绿化工作,收入跟以前相比增加了不少,还能照顾孩子,我们都觉得挺满意的。”谈起在未来家园的工作,村民沈秋节的话语里难掩兴奋。

今年“三八”国际妇女节,张思敏给公司的女员工送上了鲜花和巧克力,“我希望能带动更多的乡村妇女就近就业,让她们的生活更好、更自信”。

农技员游艳华:田间“坐诊”为农户解难题

“开春之后气温变化较大,大棚里容易形成低温高湿的小气候,要格外注意灰霉病的发生,多通风透气,提前预防。”3月4日,长江日报记者在新洲区双柳街道见到农技员游艳华时,她正在蔬菜基地逐一检查大棚内番茄苗、辣椒苗的生长情况,进行田间指导。

游艳华查看蔬菜长势

工作至今28年,游艳华踏遍了双柳街道41个村的田间地头,推广新品种、新技术、新模式、新设施等四新技术。只要农户有难题,她就会第一时间赶到现场进行解决,被亲切地称为“农户知心人”。

28年未换手机号,做好田间“服务员”

“帮助农民种好菜,增加收入,一直是我的心愿。”1996年,游艳华从江汉大学农学系毕业,被分配到双柳蔬菜办工作。当时,农村的条件还比较艰苦,村民的思想观念也比较保守,农技推广困难重重。“虽然村民对新技术的接受度较低,但都很淳朴,有些村民遇到困难会主动来寻求帮助,这成为我工作的动力。”游艳华说。

游艳华最喜欢骑着自行车去各个村的蔬菜基地转悠,可以随时停下来查看田间蔬菜的长势。多年来,她习惯了随身携带纸笔,若是发现蔬菜有问题却没遇到人,她就写个纸条放在田间显眼的地方,并附上自己的联系方式。28年来,她的手机号码从未换过。

游艳华查看蔬菜长势

在孙洪村的沃农兴种植专业合作社里,有100多亩蔬菜基地,种植着豇豆、番茄、丝瓜、辣椒等十多种蔬菜,游艳华不时就来转一转。“在街道农业服务中心的指导下,基地建设了大棚,蔬菜不仅能提前上市,还能全年不间断供应,病虫害也比露天种植少多了。”合作社负责人雷文明笑着说,“农技员们不仅帮忙解决难题,还传授了不少种植经验和技巧,我现在也能算得上半个专家了。”

游艳华认为,只有将技术掌握在手里,才能种出高质高产的蔬菜。近年来,双柳农业服务中心走进田间地头,每年开展近20场技术培训,培育出300多户市、区、街道三级农业科技示范户,科技的力量在田间遍地开花。

助力蔬菜品牌打造,提高农产品附加值

“以前双柳的蔬菜都靠贩子来收,一亩地卖不了几个钱,着实可惜。”蔬菜种好了,怎么卖出好价格?游艳华深深体会到蔬菜品牌的重要性。于是,她开始着手双柳蔬菜国家地理标志产品和绿色食品的申报工作。

绿色食品认证要求很高,为了让农户严格按照标准种植蔬菜,保持双柳蔬菜的稳定口感,游艳华带着宣传册,挨家挨户讲述种植绿色蔬菜的好处。

“要达到绿色标准,用药、用肥首先要变。我们把符合绿色食品标准的蔬菜用药清单打印出来,张贴在最显眼的地方,并主动帮农户购买。”游艳华说,虽然这些药的价格较高,但有效期更长,还能大大减少人工投入,逐渐被农户认可。目前,双柳街道的蔬菜基地统一标准、统一模式,已基本实现标准化种植。

游艳华(左)指导种植户雷文明培育豇豆种苗

2004年,双柳苋菜、毛豆、番茄、豇豆、莲藕、辣椒、丝瓜等10个蔬菜品种获得绿色食品认证;2016年,双柳毛豆、莲藕、豇豆和苋菜获得“国家地理标志产品”称号;“双柳”牌商标先后被认定为“武汉市著名商标”“湖北省著名商标”……近年来,双柳街道还涌现了“博威”“柳仙”“孙洪”等一大批农产品品牌,双柳蔬菜的知名度和市场占有率得到了大大提升。

“现在双柳蔬菜的品牌响了,产品直销到商超、菜市场,经常供不应求。农户种植蔬菜的收入多了,积极性当然更高。”说起双柳蔬菜产业如今的发展,游艳华十分自豪。

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。