心中有农民,眼里有方向,脚下有泥土,田野有欢笑。市农科院这支科技铁军最鲜明的特质是——把论文写在荆楚大地上,把成果送进千万农户家!

————————

夏日的江夏区金水河畔,武汉市农业科学院水生蔬菜种质资源与育种创新团队带来的种子引来农户围观。“四两种子就能种一亩藕!”工作人员笑着介绍——这是团队最新培育的“五月早”莲藕,也是世界上第一个适合用莲子做种的优质高产莲藕新品种。这个小小的莲子,终结了传统莲藕种植每亩需要300公斤种苗的历史。

2025年上半年,拥有75年历史的武汉市农业科学院(以下简称市农科院)捷报频传:翘嘴鳜“武农1号”获2025年全国重点推广水产养殖品种,推广面积再创新高;“武禽10”肉鸭配套系被推荐为“稻—鸭—虾”综合种植养殖模式的主推品种;107项新立项目剑指核心技术……在科技赋能乡村振兴的征程中,武农科人用一串串硬核数据书写超大城市现代农业样板。

【闯关者说】

解码智慧助农方程式

今年上半年,全市地区生产总值增长5.5%。作为重塑新时代武汉之“重”的重要内容之一,“三农”工作为生产总值逆势增长作出了重要努力。这其中,市农科院为全市农业生产的高质量发展提供了重要的科技支撑。“具体而言,我们承担了三重使命:一是技术策源,二是场景示范,三是技术服务。”市农科院负责人这样总结。

■ 科技破局,“闯关”超大城市农业最大痛点

超大城市发展农业的最大痛点是“空间紧、成本高、链条散”。具体到武汉而言,面临的最紧迫问题包括三个方面:一是高产稳产与高质高效的双重目标如何兼得,二是小农户如何无缝接入大产业,三是科研成果如何高效落地。破局的核心在于通过科技攻关来解决具体的卡点问题,并以多方合作的形式,让这些科研成果转化为现实生产力。

国审肉鸭新品种“武禽10”就是个很好的例子。这个品种的肉鸭饲料转化率提高8%,单只增效3元以上,给农户带来的效益明显,很受欢迎。为了解决困扰企业和农户的育种问题,市农科院和企业联合成立武禽种业公司,相关部门则以“先建后补”的形式进行支持,撬动社会资本建设核心育种场,共同推动新品种的快速推广。

市农科院的核心优势是拥有全链条技术支撑。从基因挖掘、品种培育、品种选择到生产,全院的7个研究所、1个农业发展研究中心、27个研究室既可以开展院内的跨学科合作,又能够与院外科研单位开展合作协作,围绕卡点问题开展技术攻关,最终让成果落地。

“我们把近年来总结出来的可复制经验归纳为‘四个一’:一个产业链上的科研负责人、一张科研任务书、一套收益共享办法、一批‘场景样板间’。”市农科院负责人说。这其中,把示范基地建在农业龙头企业、合作社、甚至城市阳台农业里很重要,就是要让技术一看就会、一学就灵,才能起到最直接的推动作用。

这些年来,市农科院“破局闯关”的努力为武汉“三农”发展带来变化历历在目。仅以蔬菜为例,该院选育的小白菜、莴苣、菜薹等11个品种获植物新品种保护权,创历史新高;绿萼片紫黑茄取得重大进展,打破了此类型茄子由国外品种垄断的局面。通过种植这些新品种蔬菜,农户获得的收益远高于其他农作物,增收效果显著。

市农科院作物所种苗研究室主任葛米红查看种苗繁育情况

■ 借力国家战略,打造新质农业生产力的策源地

近年来,武汉加快打造超大城市农业农村现代化重要样板,作为武汉农业科技创新的核心力量。市农科院负责人深感重任在肩:“今年4月,中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》明确提出,要推进重大农业科技突破,以发展农业新质生产力推进农业强国建设。这就对农业科技工作提出了更高的要求。”

为了更好地落实完成自身使命,市农科院也在积极谋划。市农科院主要工作还是围绕核心技术攻关、应用技术集成和重点技术推广这三个方面展开。该院将围绕农业产业链部署创新链,从农业产业的紧迫需求出发,加大关键核心技术攻关,使学科建设与本地农业产业发展相互促进,共同成长。

技术创新重要,如何把这些技术推广落地更值得关注。市农科院将以服务农业生产为重点,强化技术集成、试验示范、指导服务,努力让适合于本地特色产业的“四新”成果加快落地见效,提高农业特色产业的生产效益与竞争力,助力乡村产业振兴。

【闯关现场】

深耕沃野的科技攻坚战

在实验室与田垄的交界线上,一群“白大褂”正将论文中的数据符号,转化为大地上的丰收密码。他们把科研论文里的“潜在可能性”变成农民账本上的“实际增收”。从莲塘畔的种子革命、鳜鱼池的“百日奇迹”,到肉鸭棚的产业链攻坚,武农科人以大地为战场,用坚韧破译着一道道产业难题。让我们走进这些沾满泥土的科研故事,聆听科技赋能乡村振兴的铿锵足音。

■ 4两种子打破“千年种藕定律”

8月的清晨,武汉市金水祺良农副产品有限公司的藕塘里,浮叶摇翠,清荷点点。藕塘里种植的是优质高产莲藕新品种“五月早”。公司负责人吴近货感叹:“采用常规莲藕做种,每亩用种量高达300公斤,而‘五月早’是用种子做种,每亩只需4两种子,大大减轻了莲藕种苗重量,降低种苗成本。”他身后,市农科院水生蔬菜种质资源与育种创新团队的专家正忙着观测、记录“五月早”的生长情况。经过数年的技术试验示范,“种子做种”已经取得初步成功。结果表明,采用这种方式繁殖的莲藕纯度高,产量与用常规莲藕做种基本一致。

“从一粒种子通过杂交组合收获莲子,再从两三百粒莲子中筛选出一二十粒莲子种到小池子里,小池子再到大池子,大池子到小规模的示范推广,最后到大面积的推广,这个过程大概需要近十年。”市农科院莲藕育种专家柯卫东介绍。

市农科院莲藕育种专家柯卫东(左一)和同事记录莲藕数据

由于莲藕自交后开花少,存在自交衰退等问题,还经常长出各种怪异形状的莲藕,这让柯卫东和他的团队十分头疼。于是他们通过莲藕多代自交纯化和大规模筛选的办法来克服这些技术难题,这才成功培育出“五月早”,开创了莲藕育种和种苗繁殖新时代。

截至目前,柯卫东带领科研团队选育莲藕新品种近20个,在全国的种植覆盖率达85%以上,成为我国莲藕主栽品种,近10年累计推广面积4000万亩以上,取得经济效益2000亿元以上,为我国莲藕科研及产业发展作出卓越贡献。

■ “百日鳜”游出致富加速度

“传统的鳜鱼一般集中在春节前上市,国庆、中秋的时候卖价高却养不出来!”在新洲区宏新渔业基地,负责人汪青曾年年望市兴叹。转折发生在2023年春——市农科院鳜鱼育种团队带来翘嘴鳜“武农1号”(以下简称武农1号)。这种通过分子辅助育种的新品系,将养殖周期从130天压缩至100天,正好可以赶上国庆、中秋市场。

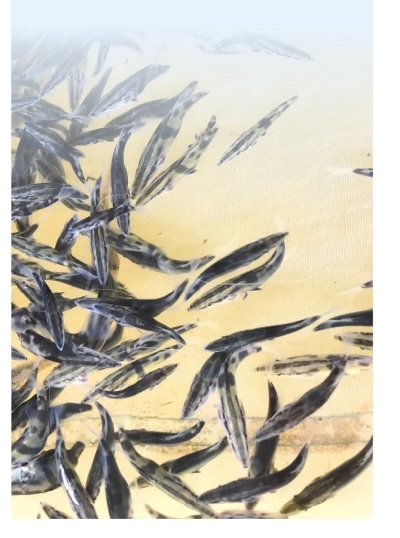

翘嘴鳜“武农1号”

“海中梭,江中鲥,河中鳜”。鳜鱼不仅肉质细嫩鲜美、无肌间刺、口感独特,而且富含人体所需的8种氨基酸,深受消费者青睐,是经济价值最高的淡水鱼之一,市场潜力巨大,是我国水产品结构优化和农民增收的重点发展品种之一。

市农科院的鳜鱼育种团队历经30多年努力,通过传统育种和现代分子技术辅助育种等手段,培育出“武农1号”,并在2022年7月成功通过水产新品种审定,成为武汉市选育的首个国审全雌单性鳜鱼新品种。

“武农1号”较普通群体生长速度提高22%,体型背厚体长、规格整齐,饵料转化效率高,养殖周期缩短30天左右,可在100天内达到上市规格(又称“百日鳜”),养殖周期和风险大大降低。

宏新公司董事长周益芬介绍,武汉产的鱼类品质优良、价格公道、供货稳定,深受客户信赖,多年来基地一直为上海市场供货。鳜鱼喜食活鱼、养殖门槛较高,市场价格坚挺。近年来,新洲区双柳街道不少农户加入“武农1号”养殖行列。新品种不仅易于养殖,而且养殖期短,可以赶在中秋、国庆等消费旺季抢早上市,养殖效益更加显著,成为村民致富的一条新渠道。

■ 青脚鸭“飞”进食品卤味链

在位于黄陂区六指街道的市农科院“武禽10”肉鸭祖代种鸭场里,市农科院畜牧兽医研究所高级畜牧师王丽霞轻抚着青脚白羽的种鸭介绍:“乌嘴青脚白羽,这是现在不少食品加工企业点名要的‘三原色’!”据了解,2022年通过农业农村部畜禽遗传资源委员会审定的“武禽10”肉鸭,正改写酱板鸭原料依赖麻鸭的历史。

“武禽10”肉鸭

一只鸭子,从实验室里的科研样本,到餐桌上火爆的“明星菜”,再到带动乡村振兴的“致富鸭”,市农科院畜牧所家禽团队用了十多年的时间。如今深受市场欢迎的“武禽10”肉鸭,是专家利用连城白鸭、丽佳鸭、奥白星鸭为育种素材,以改良体型外貌、改善肉质品质、提高生产性能为主要目标,采用现代选育技术培育而成。

“我们的鸭子既能吃草,也能吃其他食物,抗病能力强,在养殖过程中成活率能达到97%以上。”王丽霞介绍,在每个世代选育其他性状的过程中,淘汰抵抗力差的鸭子,这样经过十多年多个世代选育下来,适应性强、抵抗力强的鸭子就选育了下来。

如今,“武禽10”肉鸭的性能已经非常稳定。商品鸭的体重约3.5斤,而且它富含大量的肌间脂肪,牛磺酸、氨基酸含量比较高,因此口感非常好,适合加工酱板鸭、酱香鸭、卤鸭、鸭汤等产品。已经有食品加工企业以“武禽10”肉鸭配套系为加工原料,试制了酱板鸭、酱卤鸭等产品,有效降低了原料成本,消费者对产品品质风味评价良好。

成为卤制加工的主选原料,将进一步推动“武禽10”肉鸭的大面积推广。目前,市农科院正规划建设国内领先的肉鸭核心育种场,届时,“武禽10”肉鸭种苗市场保障能力将大幅提升。

【亮点解读】

“接地气”创新解决“急难愁盼”

作为全国最早成立的大中城市农业科研机构之一,市农科院正以源源不断的科技创新成果,为武汉乃至全国的“菜篮子”“米袋子”稳产保供、乡村振兴注入强劲动力。

■ 科研创新结硕果 科技服务接地气

走进武汉市农科院水生蔬菜种质资源圃,3000余份水生蔬菜种质资源在这里“安家”,是目前世界上保存水生蔬菜种质资源最丰富的资源圃。据介绍,从1950年武昌农场起步,市农科院始终把科研创新摆在首位。“十四五”以来,全院已累计获得国际发明专利11件、国家发明专利96件,培育自主知识产权新品种28个,成为名副其实的“种业创新高地”。

有了科研成果,还要能够落地。为此,市农科院积极开展院区、院企、院村科技服务、成果示范与展示活动,不仅通过培训提升农业产业现代化水平,还积极服务农户,解决他们急难愁盼问题。

“多亏市农科院的专家,我的猕猴桃基地总算保住了!”蔡甸区种植户望着恢复生机的果树,难掩感激。今年上半年,600亩猕猴桃基地暴发溃疡病。市农科院林果团队接到紧急求助后,迅速指导种植户采取高接换种、双行起垄等措施,让苗木重新焕发生机,预计明年即可挂果。

这只是市农科院科技服务的一个缩影。依托315名市级科技特派员、95名省级科技特派员组成的“智囊团”,该院仅今年上半年就开展科技服务600余人次,对接服务27个脱贫村、50家经营主体。

■ 协同发展扩辐射 都市圈里绘丰收

“孝感的糯稻—免耕油菜模式,黄冈的‘吨粮田’技术、咸宁的猕猴桃标准化种植……”在武汉都市圈农业科技创新联盟的成果展示墙上,一系列合作成果引人注目。该联盟自2021年5月由武汉市农科院牵头成立以来,持续推动8家都市圈农科院(所)协同攻关,成为区域农业协同发展的纽带。

在天门张港镇,联盟推动建设的500亩花椰菜标准化基地里,“大豆+花椰菜”绿色高效模式让亩均增收100元;在鄂州峒山,“食用百合+甜玉米”种植模式亩平收入达2.3万元,成为农民增收新路径;在潜江,依托武汉市农科院技术的“虾—稻—鳜”生态种养模式,辐射面积近千亩,让“潜江龙虾”产业链更完善。

“我们通过‘科技强链’项目,支持都市圈单位围绕特色产业攻关。”联盟负责人介绍,截至2025年,联盟成员已带动形成一批区域特色产业集群,让“研发在武汉、转化在圈域”的协同发展模式落地生根。

■ 技术突破解难题 发展彰显“科技范”

在武汉农之兴科技有限公司的温室里,秸秆被“变废为宝”——通过“秸秆综合利用栽培大球盖菇关键技术”,15吨农业秸秆废弃物能满足1亩大球盖菇的需求,鲜菇产量达20斤/平方米,出菇期缩短至45天,既解决了农业废弃物处理难题,又为市场提供了周年鲜菇供应。

这一技术正是市农科院众多“接地气”创新的代表。该院研发的畜禽粪肥“两检两准两防”循环利用技术,通过精准检测和科学施用,让粪污变废为宝;“净水渔业”技术通过调整鱼类种群结构、修复水生植物,在改善湖库水质的同时,实现生态养殖;而粮食重金属铅、镉、砷一体化快检设备,30分钟即可完成检测,为粮食安全筑牢防线。这些技术不仅拿下多项国家、省级奖项,更在生产一线发挥实效,让农业生产更绿色、更高效、更智能。

从实验室到田间地头,从武汉本地到都市圈乃至全国,市农科院始终以科技创新为笔,以服务“三农”为墨,书写着农业现代化的新篇章。

【闯关清单】

七组数据图谱的“硬实力”

“十四五”以来(截至2024年度),全院科研立项630余项,立项经费1.7亿元以上,其中省级及以上项目经费6900余万元。

获科技奖励9项,其中主持获得省科技进步二等奖3项,全国农牧渔业奖丰收奖2项。

授权专利295件,其中国际发明专利11件,国家发明专利96件。

取得软件著作权66项。

取得品种选育类成果35个,含自主知识产权新品种28个(其中国审动物新品种2个,与华中农业大学共同选育1个,获得植物新品种保护权23个,植物新品种登录2个),品种审/认定6个,非主要农作物品种登记1个。

制定发布地方标准53部,其中省级标准45部,市级标准8部。

发表论文430余篇,其中SCI/EI/ISTP论文140余篇,中文核心期刊100余篇。

附件:

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

主办:武汉市农业农村局 | 武汉市委农村工作领导小组办公室 承办:武汉市农业信息化中心 地址:武汉市江汉区八古墩东一巷78号 邮编:430023 鄂公网安备 42010302000223号