2025年夏末,江风扑面,带着熟悉的湿润气息。武汉市农业综合执法支队四大队副大队长付连营站在渔政执法船的船头,目光如雷达般扫过波光粼粼的江面。长江武汉段150.5公里的水路,早已像掌纹一样刻在他的心里。他的眼睛,时刻在江面上搜寻——除了搜寻违法者的蛛丝马迹,也在搜寻那抹令他心跳加速的灰色身影。

忽然,不远处的江面被悄然划开,一个光滑的背脊跃起又落下,那天然上扬的嘴角,仿佛在对这座城市报以一个温柔的“微笑”。“又见面了!”付连营在心里默念,嘴角也不自觉地上扬。他知道,母亲河这越来越频繁的“微笑”,是这座城市坚持不懈的守护,才渐渐换来的。

■ 响应国家战略,武汉率先禁渔

159路高清摄像头织就“天网”,222名巡护员日夜守护,74名江段长、343名岸线长“守水”有责,市民积极参与、群管群护。这一切,在付连营眼中,不仅是一道使命如山的“护江长城”,更是一座城市与母亲河的深情对望。

2016年1月,习近平总书记提出“共抓大保护、不搞大开发”,为推动长江经济带发展定向领航。

长江流域重点水域十年禁渔重大决策出台,武汉依江而生,率先响应。2020年6月30日,武汉市人民政府发布全面禁捕通告,比全国提前半年实施长江禁渔。这场生态修复工程,覆盖150.5公里长江干流、72公里汉江干流和330.25平方公里的水产种质资源保护区。

那年,39岁的付连营从部队转业至渔政执法岗位。从军人到农业执法队员,变的是身份,不变的是担当。5年过去,他言谈举止仍透着军人特有的坚毅。“都是穿制服,肩章就是责任。”他说。

付连营清晰记得三年前的那个夏日午后。在鹦鹉洲江段巡逻时,江面突然跃出两个灰色身影:一头母江豚带着幼豚悠然游过。“快看!江豚!”这位在武汉生活了10多年的东北汉子,第一次亲眼见到“水中大熊猫”。自此,他在巡逻中见到长江江豚的频次越来越多。

■ “天网”护江,科技赋能执法

执法之初,困难重重。“很多市民不理解,觉得在江边捕鱼、钓鱼没什么大不了。”付连营回忆,当时执法靠人盯、靠举报,辛苦不说,取证更难。

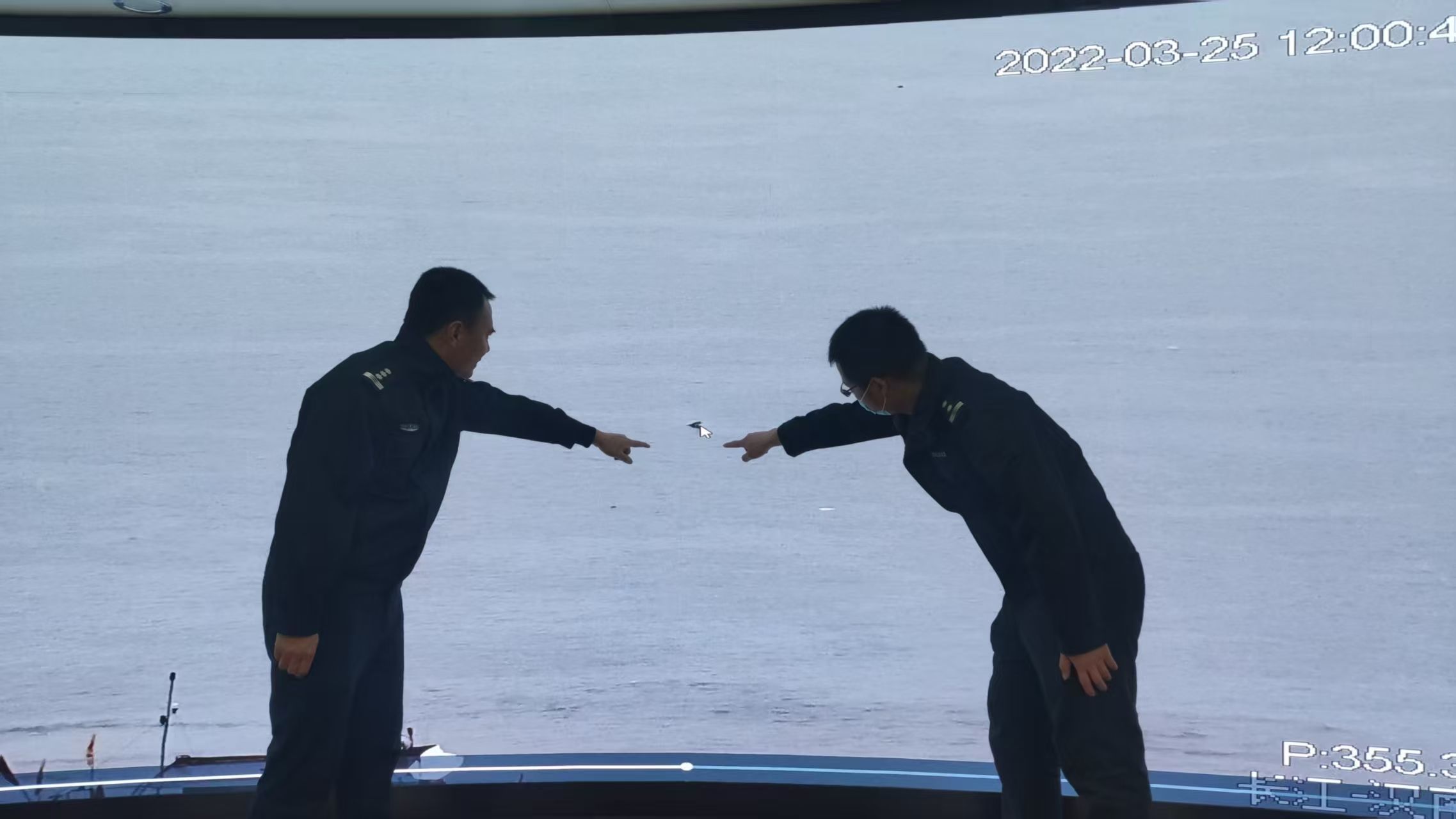

转机来自科技赋能。2021年9月,武汉市长江禁渔“天网工程”投入使用,一路路高清摄像头沿江布设,AI识别、红外夜视、远程预警相继上线,实现从“人防”到“技防”的跨越。

2025年9月4日11时,在武汉市渔政执法指挥中心,付连营紧盯大屏幕——AI发出预警,汉阳江边有人多竿垂钓。尽管违法者行为隐蔽,但在高清摄像头下无所遁形。他立即调度执法人员现场处置。

天网系统还成为长江江豚监测的重要工具。系统曾在沌口长江大桥附近捕捉到10—12头长江江豚嬉戏捕鱼的画面,连续跟拍数十次。“那是近年来武汉出现的最大长江江豚群体。”付连营脸上写满自豪。这套系统获得多方认可,先后有全国50多批考察团来此调研。

■ 渔民转型,守护长江报恩情

长江禁渔启动后,全市1151名退捕渔民如何实现顺利转型?

武汉市通过精准施策,全面织牢保障网。在此过程中,渔政执法队伍发挥了关键引导和桥梁作用。付连营亲眼见证了许多渔民成功转型为护渔员、果农、养殖户,开启新的岸上生活。

他特别提到江夏区的王明武——2020年6月30日,武汉全面禁捕前最后一天,这位打了43年鱼的老渔民第一个交船上岸,后来成为湖北省首批护渔员。他说:“靠水吃水43年,承了长江的好,就要还长江的情。”如今,全市222名护渔巡护员中,有1/3从退捕渔民中选聘。他们凭借丰富的水情经验和渔汛知识,成为渔政执法工作中重要的辅助力量。

在政府多部门协同下,许多退捕渔民实现多元就业。以梁子湖渔民罗红军为例,他上岸后开办农家乐,年收入超10万元,还带动同村渔民打造“岸上的民生”。

据了解,通过多渠道安置、公益性岗位托底等措施,全市有就业能力和愿望的723名退捕渔民全部实现就业。

为了守护长江,武汉市还划定了7个标准化增殖放流点,累计投放鱼苗超3000万尾,包括中华鲟、胭脂鱼等珍稀物种。除政府组织外,还有非法捕捞者生态赔偿放流,以及基金会和爱心人士参与。“所有放流都受严格监管,我们必须核查鱼源、品种和数量,确保符合法规要求。”付连营说。

■ 全民共护江,执法有温度

全面禁渔5年来,付连营经历了无数个惊心动魄的夜晚。

2025年1月10日凌晨,气温-5℃,付连营和队员们联合市公安局水上分局展开抓捕行动。天网系统锁定一个使用船只电鱼的涉嫌犯罪团伙,执法人员实施水陆合围,最终人赃并获,现场查获渔获物263公斤,包括13种鱼类共175尾——这是近年来查获数量最多的一次。“以前抓捕电鱼要靠蹲守拼体力,现在系统自动识别、实时推送,我们精准打击。”

执法过程中也常遇到情与法交织的复杂情境,尤其对一些有着数十年根深蒂固垂钓习惯的人来说,短时间难以适应一人一竿的新规定。但是法律面前人人平等,面对部分群众一时的不理解,执法人员更要注重宣传与引导,让教育成为执法的重要延伸。武汉渔政创新推行网格化管理,联动社区街道、江段长、岸线长、志愿者等多方力量,通过子女沟通、社区劝导等方式,既维护法律权威,也传递执法温度。

令付连营欣慰的是,越来越多市民理解并支持禁渔。孩子们把长江江豚画进作品,志愿者积极参与放流,社区街道协助宣传……“保护长江不是渔政一个部门的事,它是全社会的共同责任。”

■ 长江江豚归来,母亲河重现微笑

长江江豚是国家一级重点保护野生动物、长江生态“晴雨表”,因嘴部天然上扬呈微笑状,被誉为“微笑天使”。随着长江生态环境持续改善,过去一度罕见的长江江豚,近年来在武汉水域频频现身。

2025年8月,武汉市生态主题报告会透露,长江江豚已在金口、天兴洲、双柳等水域形成固定种群,告别“流浪”历史。武汉创新推出“数字江豚”项目,并于2024年上线“江豚在线直播平台”,24小时实时展示长江江豚动态,推动全民保护。最新考察显示,长江武汉段江豚数量约30头,武汉正成为长江江豚稳定栖息的新家园。

数据显示,长江武汉段连续5年水质稳定保持Ⅱ类。长江江豚回归背后也是渔业资源的显著恢复。

武汉坚决贯彻“十年禁渔”,执法成效显著。市农业农村局获评“长江禁渔执法监管先进集体”,执法支队多次获国家级、省级荣誉。全国政协及中央部委、多省市来汉调研,对禁渔工作给予充分肯定。

从“天网工程”到“数字江豚”,从渔民安置到全民参与,武汉为长江全流域禁渔提供了可复制、可推广的经验。截至当前,全市累计出动执法力量57.25万余人次,查处多起典型案件,获部、省多项表彰。

9月8日傍晚,付连营与队员再次出航,身影坚实地融入江面。该大队12名队员均为军转干部,平均年龄38岁,全员党员。渔政执法船上的“护渔先锋”党建品牌旗帜在江风中猎猎作响。

“这5年我们见证了长江一天天变好,长江江豚出现频繁了,鱼儿也更肥了。”付连营站在甲板上,目光坚定地望着江面,“今年是长江十年禁渔的第五年,是中途的关键点,更是新起点。我们将一如既往、全力守护,让母亲河永葆生机,让‘微笑’永远留在长江上。”

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。