各有关区农委(农业局)、中心城区(功能区)涉农主管部门:

经与市财政局协商同意,现将《2016年全市种子产业建设工作实施方案》印发给你们,请认真组织实施。

武汉市农业委员会办公室

2016年12月1日

2016年全市种子产业建设工作实施方案

根据国务院《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》和《武汉市国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》的总体部署要求,2016年我市为加强种子产业建设,促进种业发展,推进种都建设,就做好种子产业建设工作制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神,按照稳增长、促改革、调结构、惠民生的总体要求,围绕打造中国种都中心工作,以提升种子研发实力、企业竞争能力、供种保障能力、良种推广能力建设为目标,遵循生产发展、农民增收、农业增效的原则,大力加强种子产业建设,促进全市农业经济持续快速发展和社会健康稳定。

二、基本原则

(一)依法依规的原则。依据国家、省、市相关法律法规政策,确保种子产业建设推进。

(二)先建后补的原则。总量控制、先建后补,市级奖补资金按照标准切块到区。

(三)公开透明的原则。各区将建设要求、建设单位信息、验收标准和奖补政策等信息面向社会公开,接受社会监督。

三、实施主体

按照属地管理原则,由区级农业主管部门组织有条件企业具体实施。

(一)我市范围内具有独立法人资格的种子企业,并具有农作物种子经营许可证或生产许可证。

(二)企业综合实力在同行业处于领先地位;科研育种实力较强,自有科研育种团队;经营推广的自有品种符合当前农业产业发展需求、具有较强竞争力;具有相对集中、稳定的制种基地和种子生产加工基地。

四、奖补支持的内容

2016年全市种子产业建设奖补资金600万元,重点支持蔬菜等都市农作物种业种质资源创新利用平台建设和农作物制繁种基地及中试基地建设。

五、奖补标准

对达到建设标准,经验收合格的建设单位给予一次性奖补,单个补贴额度不超过100万元。

(一)种质资源创新利用平台建设:对新建或改扩建科研设施设备、种质资源库、种子仓贮设备设施、生产加工设施和检验设施等,按照不超过设施、设备实际投资额的30%以内补贴。

(二)农作物制繁种基地及中试基地建设:对农业综合开发高产农田建设基地改造为制种基地的水、电、路和隔离带等基础设施建设,按照每亩1000元的标准给予补贴;对新建制种基地内的水电路、隔离带、农业机械设施设备等基础设施建设,按每亩2000元的标准给予补贴;对品种中试基地进行提档升级改造或新建,按每亩2000元标准给予补贴。

六、市级资金安排

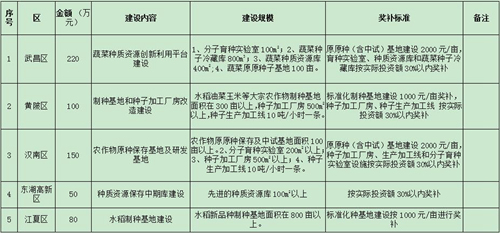

根据《关于改革财政专项资金管理使用办法支持企业创新发展的实施方案》精神,认真落实“切块分区、实施后补贴”的财政政策要求,2016年市级种子产业建设工作奖补资金600万元全部切块到区,武昌区220万元、汉南区150万元、江夏区80万元、黄陂区100万元、东湖高新区50万元。

七、实施步骤

(一)网上公布

武汉市农业委员会在武汉农业信息网上发布《2016年种子产业建设工作实施方案》。

(二)备案登记

区级主管部门组织符合条件企业对建设进行登记,在《实施方案》上网公布15个工作日内完成,逾期未登记的不再受理。登记时应提交建设申请、实施方案、符合实施主体条件的相关证明材料。经区农业主管部门审核通过的申请形成登记汇总表报同级财政部门,并上报市级主管部门(武汉市农业技术推广中心)备案。

(三)建设期限

登记备案的建设单位按《2016年武汉市种子产业建设标准》进行创建,于2017年10月31日前全面建设完成。

(四)检查验收

在建设期间,由市区农业主管部门对建设情况进行检查督导。建设完成后,由区级农业主管部门组织验收,出具验收报告,并在武汉农业信息网上予以公示,接受社会监督。

(五)材料报备存档

公示期满并无异议后,将验收材料报市级主管部门(武汉市农业技术推广中心)备案存档,市级奖补资金据实拨付到位。

八、明确责任主体

(一)建设单位:负责登记建设内容的真实性、合法性和完整性,如发现弄虚作假行为,一经查实取消登记资格。

(二)相关区农业主管部门:负责种子产业建设日常指导工作,对登记资料进行审核,对建设进行督导协调、通报建设进展情况。

(三)市农委(农技中心):负责牵头督办、制定建设工作实施方案、及时通报各区建设情况及存在问题,指导种子产业建设各项工作。

(四)明确责任分工,按属地管理原则,种子产业建设管理以各区农业主管部门为主。市级奖补资金下达后,由各区全面负责资金统筹使用和管理,对资金使用的合规性和最终结果负责。

附件:1.2016年武汉市种子产业建设资金安排表

2.武汉市农作物种子产业建设标准

附件1

2016年武汉市种子产业建设资金安排表

附件2

武汉市农作物种子产业建设标准

一、基地建设

(一)水稻油菜玉米等大宗农作物制种基地面积在300亩以上,蔬菜等经济作物制种基地面积在100亩以上,展示示范及原原种繁育基地面积在50亩以上。基地要求土地平整,同类型品种种植地块相对集中、排列整齐,种植相应的生物隔离带。

(二)基地内道路体系完善、网格化布局,满足生产运输需要;主干道贯穿园区,与外部干道相联通,路面宽度不低于3.5米,路面硬化;支路和作业路布局合理,路面硬化或修建碎石路。

(三)农田排灌方便,水源充足,渠道通畅,泵、涵、闸、渠等水利设施配套完善,主排灌渠道硬化,干、支、斗等渠道配套。

(四)合理配备生产所需的电力、电信设施;供电能力应满足基地用电负荷需要;电力电信线路敷设规范安全。

(五)合理布局满足制繁种所需的隔离带。

二、种质资源创新利用平台建设

(一)种子中试示范基地:标准化建设的试验基地,水电路体系完善,符合种质创新材料保存种植和品种试验展示示范。

(二)种质资源保存库:配置先进的温湿度调控设备设施,能够满足种质资源材料的中长期保存。

(三)种子创新研究实验基地和种子检验实验室:试验研究设备先进,具备分子育种或分子检测能力。

(四)加工仓储能力提升:新建或改扩建规模不低于种子加工厂房500m2、种子仓库500m3、种子冷库100m3。

(五)种子加工生产线:大宗农作物种子加工能力达10吨/小时,蔬菜等经济作物种子加工生产线达0.5吨/小时以上。

以上各类创新利用平台在建成后,安全防护、消防、除尘、减噪等设施数目按照实际需要配备且必须到位。

三、综合管理及效益水平

(一)管理维护

建立完善的基地各项管理制度,配置专人负责维护设施设备,保持基地设施正常运行。

(二)经济效益

制种基地面积产出应比周边同类产业区高出20%以上,育种创新能力、加工生产能力、检验检测能力和新品种研发能力得到全面提升。

(三)社会效益

推动种子产业集约化生产水平和资源利用率提高;加快提质增效和产业升级;拉动内需、扩大就业机会等方面的示范带动作用明显。

(四)生态效益

制种基地农业面源污染得到有效控制,推广专用配方复合肥、生物有机肥和生态经营措施,单位面积化肥施用量、农药施用量下降30%;发挥农业生产保持水土、涵养水源,保护生态环境的作用,改善农村和农民的生产环境和居住环境,促进当地农业可持续发展;加工仓储废弃物基本实现资源化利用。

(采编人员:熊卉)

附件:

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。